類設計室は、建築設計を中心に、教育・農業・地域共創など多岐にわたる事業を展開する評判の企業です。

近年は多様なプロジェクトで注目を集め、独自の視点で社会課題に取り組む姿勢が、社員や関係者の口コミでも高く評価されています。

本稿では、類設計室の設計事業部に焦点をあて、社員の評判口コミや注目のプロジェクト、採用情報など、求職者が知りたい情報を徹底取材しました。

さらに、設計事業部の新卒社員と中途社員への取材を通じて、入社理由や同社の魅力も詳しく紹介します。

※当コンテンツはアフィリエイト等を目的として、試供品または取材費をいただいて記事を掲載しています。

この記事の目次

類設計室とは

株式会社類設計室は、1972年に建築設計事務所として創立され、現在では設計事業部、教育事業部、農園事業部、地域共創事業部といった多彩な事業領域を全国で展開しています。

類設計室は、自らを「共同体企業」と位置づけ、社員一人ひとりを単なる労働力として扱うのではなく、会社の経営や将来を共に作り上げる主体として尊重しています。全社員が経営に参画し、重要な方針の策定や意思決定に関わる「全員経営・自主管理」の考え方を貫いているのです。

活力ある社会を目指し、課題を本源から深く追求しながら、既存の枠にとらわれないさまざまな活動に挑戦し続けています。

そんな類設計室が手掛ける事業内容やサービスの顧客層について、担当者様にお伺いしました。

事業内容

弊社は設計事務所として50年以上の歴史を持ち、現在は「教育」や「農業」など、多様な事業を展開する多事業展開企業です。

「自分たちの生きる場を、自分たちでつくる」という理念のもと、教育施設や文化施設、研究実験室の設計事業に加え、教育分野での学びの場の提供や持続可能な食環境の創造事業にも積極的に取り組んでいます。

これらの事業を通じて、社会の構造を深く理解し、経営者と対等に議論できる環境を構築しています。

類設計室の顧客層

顧客層は多岐にわたります。設計や建築を必要とする個人や企業はもちろん、特に地域に密着した持続可能なプロジェクトを求める自治体や地域団体、教育機関が重要な顧客です。

さらに、教育活動やプログラムを活用したい生徒や学生、地域農業に関心を持つ新規就農者や生産者も弊社の顧客層に含まれます。

環境意識の高い消費者や、コミュニティの活性化に貢献したい地域の方々も大切な顧客です。

活気ある社会の創造を目指す

弊社は社会のニーズの変化に対応し、常に進化を続け、他業種との連携を強化しています。

教育や農業を通じて新しい社会づくりを目指すことで、顧客は単なるサービスの利用者に留まらず、共創者としてプロジェクトに参加し、地域社会や人々の生活に貢献する機会を得られます。

これからも私たちは、すべての関係者とともに活力ある社会を創造してまいります。

類設計室の設計に対する社員からの評判口コミ

「『本源』から『未来』をともに設計する」という理念のもと、クライアントの「生涯にわたる戦略パートナー」として、企画・設計だけでなく、完成後の運用や投資課題にも対応する設計事業部。

では、そこで働く社員の方々は、どのような魅力を感じているのでしょうか。

類設計室の設計事業部に在籍する社員からの評判口コミとして、働きがいや印象に残っているプロジェクトなどを取材しました。

思い出づくりに寄り添う設計

私が設計の仕事で最もやりがいを感じるのは、誰かの思い出づくりに貢献できることです。

特に印象深いのは、20代で担当した大型ショッピングセンターのプロジェクトです。昼夜を問わず設計に没頭し、完成後、来場者の笑顔を見た時の喜びはひとしおでした。あの瞬間、設計の力を強く実感しました。

最近手掛けた松田小学校の木造建築プロジェクトでは、地域の文化を次世代に伝える使命感を持って取り組みました。この経験を通じて、ものづくりが人々の未来にどれほど貢献できるかを深く理解できました。

これらの体験こそが、私の設計者としての魅力であり、価値だと信じています。このような仕事を通じて、地域に根ざした人々の生活をより良くする手助けができることに、大きな誇りを感じています。

自分の設計が地域に息づく喜び

私が考えるに、設計とは単に建物を造るだけでなく、その先の未来を創造することが重要です。

特に印象深いのは、街に開かれた図書館のプロジェクトです。

このプロジェクトでは、様々な機能を持つ複合施設を目指しましたが、狭い敷地内で耐震性を確保するため、設計を何度も見直しました。

当初の計画が実現し、完成した際に訪れる人々が活発に交流する姿を見た時の喜びは格別でした。自分たちの設計が地域に価値をもたらす瞬間に立ち会えることが、私のやりがいにつながっています。

また、プロジェクトにおける新たな挑戦を通じて、技術的な成長を実感できることも非常に魅力的です。私たちが関わる建物が人々の生活にどのように寄与するかを常に考えながら、社会に貢献できる設計を続けていきたいと考えています。

類設計室で評判のプロジェクト

さまざまな共創を通じて、人材・地域・産業の活性化を目指す類設計室では、社員も心を打たれる多彩なプロジェクトを手掛けています。

ここでは、同社が誇る評判のプロジェクトについて語っていただきました。

本の森ちゅうおう

弊社が特にご紹介したいプロジェクトの一つが、新しい図書館「本の森ちゅうおう」です。

この施設は東京都中央区、八丁堀駅から徒歩1分の好立地にあります。中央区立京橋図書館の移転に伴うプロジェクトで、2017年に類設計室が提案し、2022年12月に開館いたしました。

地上6階、地下1階の立体回遊型の図書館は、約40万冊の蔵書を誇り、郷土資料館や多目的ホールも併設しています。コンセプトである「共に創る森」に基づき、地域住民が集い、地域課題や社会課題に取り組む交流の場となることを目指しています。

日中は子どもたちで賑わい、夕方はビジネスパーソンが憩うオアシスとして、幅広い世代に親しまれています。「本の森ちゅうおう」は、地域コミュニティに新たな活力をもたらす存在であり、弊社にとっても大きな誇りであるとともに、社内にも良い影響を与えています。

Shimadzu Tokyo Innovation Plaza

次にご紹介したいプロジェクトは、神奈川県川崎市に位置する「Shimadzu Tokyo Innovation Plaza」です。

この施設は2022年9月に竣工し、島津製作所の新たな研究開発拠点として位置づけられています。約40haの広大なキングスカイフロントエリアに立地し、空港からのアクセスも極めて良好です。

本施設は、フロアごとに異なる研究分野のラボが配置されている点が特徴です。3階にはオフィスエリアが設けられ、最上階にはセミナーや学会が開催できるホールも完備されています。

「魅せるラボ」というコンセプトに基づいて設計されており、中央に位置する屋内階段と球体のグローブが目を引きます。来訪者は屋内階段を上ることで、各ラボの様子を一望できるよう設計されています。

開所までの5年間、類設計室はプロジェクトマネジメントから空間設計まで多岐にわたって貢献いたしました。

島津製作所の関係者様からは「類設計室がいたからこそ、数々の難所を乗り越えられた」というお言葉をいただいております。

このプロジェクトは、技術革新と学びの場を提供し、未来を拓く重要な拠点となっています。

設計事業部の営業スタイル

一般的な設計事務所の営業と異なり、類設計室では「空間をつくる」こと以上に、クライアントの事業そのものを成功へと導くことを重視しているそうですね。

その独自の営業スタイルについて教えて下さい。

弊社は、クライアントの市場背景やビジネス環境を深く理解し、その事業実現を強力に推進することを営業活動の核と捉えています。

設計事務所という枠を超え、いかにしてクライアントの組織を活性化し、事業を成長させていくか。そのために、社内外の知見を結集し、状況に応じた最適な情報を提供することを常に追求しています。

プロジェクトごとのチーム編成で多様なニーズに対応

業務範囲は、現状の運用分析や先端潮流の分析を含みます。これにより、クライアントが直面する課題を的確に把握し、最適な戦略を提案します。

また、組織内での合意形成を支援し、関係者との円滑なコミュニケーションを促進することで、より効果的な事業企画の実現に貢献します。

共同視察を通じて他の成功事例から学びを得ながら、各プロジェクトに特化したチームを編成し、実行可能な計画を策定します。こうした活動を通じて、私たちはクライアントの多様なニーズに柔軟に対応してまいります。

このような共創を軸に、弊社はクライアントの戦略的パートナーとして、共に新たな価値を創造することを目指しています。クライアントとの信頼関係を何よりも大切にし、持続可能な成長へと導けるよう尽力いたします。

クライアントの成功こそが私たちの成功であると信じ、今後も全力でサポートを続けてまいります。

類設計室の阿部紘代表について

類設計室の代表取締役社長である阿部紘さんは、創業メンバーの一人として、会社設立以来50年以上にわたり同社の成長を牽引されてきました。

会社の方向性を知る手がかりとして、阿部紘さんの経営哲学や人柄についてもお伺いしました。

阿部紘代表の経営観と方針

キャリアのスタートは総合化学企業の研究員でしたが、1972年に類設計室に参画されて以降、これまでの豊富な経験を通じて多くの学びを得てこられたと伺っています。

社長の経営哲学は、「自分たちの生きる場を、自分たちでつくる」という弊社の理念に基づいています。この理念のもと、設計分野に留まらず、教育や農業といった多岐にわたる分野で社会課題解決に取り組むことを重視されています。

常に社会の変化に目を向け、特にバブル崩壊後の「失われた30年」には真摯に向き合ってこられました。新エネルギーやAIの台頭といった現代の変化に対しても、シンクタンクの設立を目指すなど、常に未来を見据えた視点で事業を進められています。

社長は、一人ひとりの設計者が経営者と共に大局を見据え、社会課題に応える力を持つことが重要だと考えていらっしゃいます。

社員からも評判の人柄

社内では、若手社員の意見を尊重し、活発な議論が交わされる環境を育むことに尽力されています。温厚な人柄で、社員とのコミュニケーションを重視する姿勢は、多くの社員から高く評価されています。

類設計室は、これからも新たな挑戦を続けながら、社会に貢献できる企業であり続けたいと社長は考えています。全ての社員と共に、未来を共創するための道筋を作り上げていくことを願っていらっしゃいます。

類設計室の採用情報

類設計室では新卒からキャリア人材まで、幅広く採用を行っています。

ここでは、採用活動の背景や求める人物像、面接で重視するポイントに加え、同社で働く魅力や給与・福利厚生について伺いました。

採用活動を行う背景・理由

新たな人材を求める背景には、社会課題への取り組みをさらに深化させるため、新しい視点やアイデアを持った仲間の参加が不可欠だと考えているからです。

次世代の設計者には、「自分たちの生きる場を、自分たちでつくる」という私たちの理念に共感し、地域や社会に貢献したいという情熱を求めます。

また、組織の活性化や事業成長を支えるために、新しい人材に入っていただくことで、さらに多様なプロジェクトに対応できる体制を築いていきたいと考えています。私たちは、採用を通じて共に未来を切り拓く仲間を見つけ、類設計室の理念を実現していくことを目指しています。

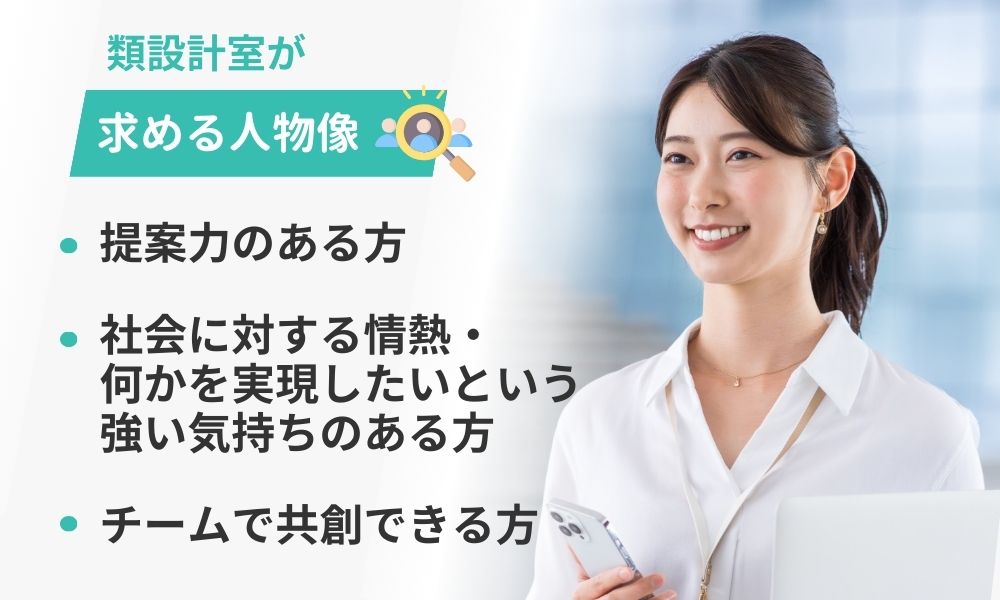

入社して欲しい人物像

弊社が求めるのは、提案力のある人材です。

弊社の業務は、建築設計に留まらず、事業企画、コンサルティング、マスタープランニング、まちづくりなど多岐にわたります。そのため、クライアントや地域社会に対して、実行可能で革新的な提案ができる能力が不可欠です。

特に、社会に対する情熱を持ち、「何かを実現したい」という強い気持ちを重視しています。このような志を抱く若い世代の参加を期待しており、共に未来を切り拓く仲間をお待ちしています。

さらに、チームで共創できる方も歓迎します。私たちは、単なる技術力だけでなく、情熱と思考力を兼ね備えた人材を求めています。

社会に出て何かを実現したいという、その強い気持ちが必要です。50年前、20歳そこそこだった創業メンバーが抱いた志のように、ぜひ「こうしたい」という熱い想いをもって弊社の門を叩いてください。

類設計室には、あなたのアイデアが花開く場があります。一緒に未来を創り上げていくことを楽しみにしています。

採用面接で重要視するポイント

私たちが採用面接で重要視するポイントは、建築設計のスキルだけではありません。求められるのは、「建築設計に留まらない提案力」です。

新しい時代を切り拓くために、各事業間での共創や、未来の設計、教育、農業を見据えた思考を求めています。

採用選考では、お互いの理解を深めることを何よりも大切にしています。そのために、選考フローの中で社員とのランチやカジュアルな面談の機会を設け、よりリラックスした環境で対話ができるようにしています。

私たちは、熱い想いを持ち、共に活力ある社会を創り上げていく仲間を歓迎しています。あなたの未来に対する情熱をぜひ聞かせてください。

類設計室に入社するメリット

弊社に入社する魅力は、単に建築の設計に携わるだけでなく、幅広い領域でスキルを磨き、成長できる環境が整っていることです。

入社を通じて得られる経験と成長

類設計室では、入社することで多岐にわたるスキルと知識を習得し、総合的な技術力や提案力を養うことができます。

業務は建築設計に留まらず、事業企画提案、コンサルティング、コンペやプロポーザル提案の作成、企画構想、マスタープランニング、土地活用、まちづくり、ブランディング戦略、経営戦略支援まで広範囲に及びます。

入社後は、ローテーション配置を通じて様々な経験を積むことができ、自身の専門領域を深めることが可能です。

例えば、意匠から構造へ異動し、建物の躯体に関する知識を得ることで、より本質的な提案ができるようになります。

また、経営戦略にも関与することで、プロジェクトを広い視野で捉える力も身につけられます。

多様なキャリアパスと挑戦機会

弊社には豊富なキャリア設計の選択肢があり、社員は多様なキャリアパスを経て専門性を高めることができます。

年次や社歴に関わらず新しいことに挑戦できる環境を整えており、能力とやる気があれば、新たなプロジェクトにも積極的に参画できるため、自己成長の機会に恵まれています。

このような環境で、共に社会課題に向き合い、未来を創造していく仲間としてキャリアを築いていけるでしょう。

平均年収・評価制度

類設計室の平均年収は633万円(2025年5月現在)で、年1回の昇給と年2回(7月・12月)の賞与があります。

年代別の平均年収は、20代が400万円~650万円、30代が550万円~1,000万円、40代・50代が650万円~1,300万円です。

初任給は院卒で32万円、学部卒で30万円です。

弊社では、個々の成果を反映させる給与制度を採用しているため、若手社員や社歴が浅い社員でも、成果に応じた高水準の給与を得ることが可能です。

福利厚生・休暇・研修

福利厚生として、最大月額10万円の家賃補助があります。その他、首都圏手当や扶養手当(子育て支援)も支給されます。

年間休日は110〜120日程度で、夏季休暇、年末年始休暇、GW休暇、慶弔休暇など特別休暇も充実しています。

新人研修、DX研修、資格取得支援など、研修や学びの機会も豊富にご用意しています。

離職率の改善と働きやすい環境づくり

弊社は離職率の改善に注力しており、2020年から2023年にかけて8%から6%へ、そして2024年には4%へと改善しました。

特に設計事業部では、年間休日日数の改善に力を入れ、法定内休日数の増加や長期連休化を進めています。私たちは、社員が生き生きと働ける環境を提供し、持続可能な成長を実現するための取り組みを続けてまいります。

社員の評判口コミQ&A:設計事業部・新卒社員

類設計室への就職を検討している方に向けて、同社の社内環境をより具体的にお伝えするため、設計事業部で活躍する新卒社員に取材を行いました。

入社理由や実際に働いてみて感じたギャップなどを、Q&A形式で紹介します。

Q.類設計室に入社を決めた理由を教えてください

新卒社員

類設計室への入社を決めたのは、クライアントの未来を共に追求する設計姿勢に強く惹かれたからです。建築が単なる構造物づくりに留まらず、その先にある活力ある社会の実現を目指しているという理念に、大きな可能性を感じました。

私自身、設計だけでなく、そのプロセスを通じて人々の生活やコミュニティに貢献できる環境で働きたいと考えていました。

また、設計に関わりながら様々な事業に触れられる点も大きな魅力でしたが、最終的な決め手は、社員の方々が誰の夢でも自分ごととして真剣に向き合ってくれる会社だと感じたことです。インターンシップを通じて、その姿勢を肌で感じることができました。

Q.インターンシップでの印象的な経験は?

新卒社員

複数のインターンシップに参加しましたが、類設計室のプログラムは特別でした。一般的な学生向けの課題解決に留まらず、実際の物件の設計課題に参加できたことが強く印象に残っています。

最終日には、物件の責任者であるディレクターから「この値はどこから持ってきたのか?」「これはどういうことか?」と具体的な質問を投げかけられ、その場で議論を交わしました。

この瞬間、私は自分が物件を作り上げる一員に加わっていることを実感しました。インターン生という立場でありながら、仲間として対等に接してもらえたことが非常に心に残っています。

このような環境であれば、私の思い描く提案が本当に実現できると感じました。

先輩社員の皆さんの人に向き合う姿勢や熱量の高さ、活力が他の会社とは異なり、ここで働くことで自分自身も成長できると確信しました。だからこそ、類設計室への入社を決意しました。

Q.入社後はどのようなモチベーションで働いていますか?

新卒社員

現在、私は設備設計の面白さを日々実感しながら働いています。この分野に興味を持つようになったのは、内定者時代の経験がきっかけでした。

学生だった私にとって、設計職といえば華やかな意匠設計が主流で、設備設計は裏方のように感じていました。大学の講義でも、公式に基づいて数値を算出するだけで、あまり関心が高くありませんでした。しかし、内定者のインターンシップに参加したことで、その印象はがらりと変わったのです。

実際の設計作業では、数値を単なる数字として見るのではなく、実際の感覚と結びつけて考えることが求められます。たとえば、光環境を考える際に計算で求められる机上面照度はあくまで参考値です。

光が当たる面積や高さ、照明器具の特性を考慮しなければ、同じ照度でもその印象や受け取られ方は大きく異なります。利用者が空間から心地よさを得る瞬間には、空気の流れや明るさといった室内環境が大きく影響しているのです。

このような視点で考えると、設備設計の世界は想像以上に奥深く、この仕事に大きなやりがいを感じています。

Q.入社前後で感じたギャップはありますか?

新卒社員

入社前と後で最もギャップを感じたのは、光環境を考えるアプローチの、実践的な奥深さでした。

入社前は、計算で導き出される机上面照度が全てだと思っていましたが、それがあくまで目安に過ぎないことを実際に経験して痛感しました。

光が空間にどのように広がるかを理解するには、光の当たる面積や高さ、照明器具の特性まで考慮しなければなりません。空間の特性を掴んでいないと、同じ照度でもその見え方や感じ方は大きく異なります。

この理解が深まるにつれて、設備設計の世界が想像以上に面白いことに気づきました。

利用者が空間から心地よさを感じるには、空気の流れや明るさといった室内環境が大きく影響していることを実感しています。特に、直接的に五感に訴える部分に設備設計が強く関係していると分かったのです。

それ以降、設備設計の仕事の魅力にどんどんのめり込み、毎日新しい発見や楽しさを感じながら取り組んでいます。これは入社前には予想していなかった、自身の大きな成長の源となっています。

Q.類設計室の長所を3つ教えてください

新卒社員

類設計室の長所は次の通りです。

1. スピード感のある実務経験

まず一つ目は、スピード感のある実務経験が積めることです。

多くの企業では入社後1年間の研修が一般的ですが、弊社では約1ヶ月の研修を終えると、すぐに実際のプロジェクトに取り組む機会が与えられます。

私自身、入社1年目からゼネコンとのやり取りを任され、カラースキームやサイン、納まりの検討などを担当できました。学生時代とは異なり、自分の設計が「1分の1の形」となって目の前に現れる経験は非常に貴重で、成長を実感しながら働くことができます。

2. 豊富な成長機会

二つ目は、成長の機会が豊富であることです。

入社してすぐにプロポーザルに参加し、意匠や構造、設備など様々な分野で意見を求められる環境は刺激的でした。

それまでの自分の考え方が覆され、クライアントの想いや課題を深く理解した上で設計を進める大切さを学びました。

このような早期からの経験は、自身の専門性を広げ、設計に対する意識を大きく変えるきっかけとなりました。

3. 充実した自主的な学びの場

最後に、社内の自主的な学びの場が充実している点です。

ベテラン社員が講師となり、勉強会や見学会を積極的に企画しており、若手社員も自由に参加できます。

自社プロジェクトや他の優れた建築をスケッチする活動を通じて、自主的にスキルを磨く機会があるのは非常に魅力的です。

また、自分たちで勉強の場を作っていくスタイルも、類設計室ならではの文化です。

このような環境は、社員一人ひとりの成長を応援する弊社の姿勢を象徴しています。

Q.他事業部と共創しながら挑戦したいことはありますか?

新卒社員

建物が完成したら終わりではなく、竣工後の運営にも携わってみたいと考えています。

類設計室には教育事業部や農園事業部もあるため、挑戦できることの幅が広いと感じています。

Q.どんな人たちに入社してもらいたいですか?

新卒社員

私が類設計室に入社してほしいと考えるのは、「一緒に見つけ、共に創り上げることができる」人です。

就職活動中に明確な「こうなりたい」というビジョンがなくても、類設計室では心配ありません。私自身も最初は焦りを感じていましたが、ここでの経験を通じて、自分の目指す方向性ややりたいことは後から鮮明になり、むしろ増えていくものだと気づきました。

類設計室には、年齢や経験に関係なく新しいことに挑戦できる環境が整っています。

挑戦を応援してくれる仲間が集まっているので、自分の興味を追求しながら、実現に向けた具体的なステップを踏むことができます。

また、建築設計だけでなく、社会全体や地域を見据えた視点が求められるため、広い視野を持ち、様々な考えを受け入れる土壌があります。正解・不正解にこだわらず、新しいアイデアや可能性を素直に発信しやすい環境です。

さらに、設計という仕事に正解はなく、自分の信念を問い続けることが重要です。類設計室には、一人ひとりが広く深く追求し続ける文化が根付いています。自分が持っている信念や考えを繰り返し問い直し、より強化していける機会があります。

このような環境で、自身の成長を促し、社会に貢献できる仕事を一緒にしていける仲間を歓迎します。

社員の評判口コミQ&A:設計事業部・中途社員

続いて、中途社員の方にも取材を行いました。

転職して良かったことや、入社前のイメージとの違いなど、中途社員ならではの視点をQ&A形式で紹介します。

Q.類設計室に入社を決めた理由を教えてください

中途社員

私が理想とするのは、常に新しい刺激を感じられる環境で働くことです。転職活動中、いくつかの設計事務所を訪れ、様々な雰囲気を体験しました。その中で、類設計室に足を踏み入れた瞬間、他のどの会社とも違う独特の空気感に強く引き込まれました。

社内では絶えず会話が飛び交い、社員同士の活発な交流はまるで一つの生きたコミュニティのようでした。活力に満ちた人々が集まり、互いに意見を交わし合い、共に成長しようという姿勢を感じました。特に、設計以外の多様な事業部が存在することで、異なる視点やアイデアに触れる機会が豊富な点も魅力でした。

このような刺激に満ちた環境は、私にとって非常に魅力的であると同時に、安心感を与えてくれます。毎日が新しい発見の連続であり、それが自己成長に繋がると信じています。

ここで働くことで、自分自身の限界を広げ、新たな可能性に挑戦できると確信しました。これが、私が類設計室を選んだ理由です。

Q.なぜ転職を決断されたのでしょうか?

中途社員

私が前職のアトリエ系設計事務所から転職を決意した理由は二つあります。

一つ目は、様々なビルディングタイプに挑戦したいという強い希望があったからです。前職では商業施設が中心で、限られた用途しか経験できなかったため、教育施設や研究・生産施設、文化施設など、多様なプロジェクトに携わりたいと考え、類設計室に魅力を感じました。

二つ目は、働く環境です。設計の仕事には残業がつきものだと考えていましたが、前職では一人で業務を抱え込むことが多く、持続可能な働き方を考える必要があると感じていました。類設計室はオープンな風土で、充実したプロジェクト体制やキャリア形成支援があることから、より良い働き方ができると確信しました。

こうした理由から、類設計室への転職を決断し、ここでの経験を通じてスキルを高め、成長していきたいと考えています。

Q.転職されて良かったと感じていますか?

中途社員

現在、「こども建築塾」のカリキュラム開発や企画運営に携わり、教育事業部との共創を通じて、子どもたちにものづくりやデザインの楽しさを伝えられることに大きな喜びを感じています。新しい事業を立ち上げることには難しさもありますが、その分やりがいや楽しさも実感しています。

他にも、河川敷での賑わいづくり事業を計画しており、建築や土木の要素が絡むインフラ整備やエリア配置など、これまで培ってきたスキルを活かせる事業を手掛けられることも嬉しいポイントです。

これまでの建築設計の経験が直接活かされる場面が多く、専門性を活かしながらも対象領域が広がったと感じています。

建物を設計するだけでなく、事業そのものを「設計する」という新しい実感を日々得ています。

また、類設計室では設計業務だけでなく、お客様の事業に深く関わる機会が増え、自分が地域の未来づくりに貢献できている感覚があります。

設計の枠を超えた視点でのアプローチができることへのやりがいは、今までの経験を活かすという意味でも大きな充実感を生んでいます。

こうした新しい挑戦ができることが、転職を通じて得られた最大のメリットだと感じています。

Q.入社前後で感じたギャップはありますか?

中途社員

前職がアトリエ系の設計事務所だったため、類設計室が扱う物件の規模や建築用途の幅広さに驚きました。

現在、私は異なる用途のプロジェクトに3つ関わっていますが、その中で一番の違いは、部門を超えて一体となってプロジェクトを進めていることです。特に、意匠・構造・設備の連携が強く、全体で設計提案を作り上げるという意識が高いのが印象的です。

この一体感は、まさに「みんなで設計をしている」という感覚を強く感じさせてくれます。

また、設計の仕事には他分野の知識が求められ、積極的な意見交換が行われるため、自分の提案がデザインに影響を与える機会も多いです。

このような裁量の大きさは、仕事の楽しさを倍増させてくれています。

入社後は、他事業部とのつながりも豊富で、特に農園事業部との研修を通じて、仕事の進め方や段取りについて新たな視点を得ることができました。このような環境で働けることに、毎日刺激を感じています。

Q.類設計室の長所を3つ教えてください

中途社員

私の思う、類設計室の長所は次の通りです。

1. 異なる部門との密接な連携

意匠設計に携わってきた私にとって、構造や設備といった他の専門分野との対話から生まれるアイデアは非常に刺激的です。

このコラボレーションによって、新たな発想を形にするチャンスが広がり、建築の枠を超えた斬新なデザインに挑戦できることが、大きな魅力だと感じています。

2. 幅広い知識を身につけられる環境

設計だけでなく、プロジェクト全体に目を向ける視点が必要とされるため、幅広い知識を身につけられる環境が整っています。

私はこのような環境で、チームのマネジメントや雰囲気づくりに貢献できるよう成長したいと考えています。

3. 地域や社会との強いつながり

「こども建築塾」のようなプログラムを通じて、建築業界の未来に貢献する機会が豊富に用意されています。外部企業や地域社会との連携がさらに進むことを考えると、非常にワクワクします。

このように、自分自身の成長と社会への貢献が両立できる点が、私が類設計室を選んだ大きな理由の一つです。

Q.自身の目指すキャリアや将来像を聞かせてください

中途社員

これまで意匠設計を専門としてきた経験を基礎に、さらに知見を深めていきたいと考えています。特に、構造や設備といった他部門との対話から生まれるアイデアを探求し、そこから生み出されるデザインに挑戦することで、新しい建築を創り出せるようになりたいです。

一人で抱え込んで考えた建物よりも、皆で活発に意見を出し合いながら創り上げた建物やプロジェクトの方が魅力的ですよね。

設計には建築の知識や技術だけでなく、プロジェクトを運営するスキルも求められます。今はまだ教わることも多いですが、皆に信頼されるため、チームのマネジメントや雰囲気づくりも担えるような存在になりたいです。

Q.どんな人たちに入社してもらいたいですか?

中途社員

類設計室に入社してほしいのは、ワクワク感を大切にし、自分のアイデアを積極的に発信できる方々です。私たちは常に新しい挑戦を求めており、面白いことを一緒に創り上げたいという熱意を持つ人にとって、類設計室は理想的な環境だと考えています。

設計職に対する一般的なイメージとは異なり、弊社では意匠・設備・構造の各部門が密に連携し、活発な議論が日々行われています。また、学びに対する貪欲さも大切にされており、常に新しい視点を取り入れる社風も魅力です。

私自身、東京本社の改修プロジェクトなど、設計業務以外の活動にも関わり、新たな視点で業務に取り組んでいます。

多様な事業に挑戦する中で、社外とのつながりも広がります。自分の視野を広げ、会社を共に創り育てていく楽しさを味わいたいと思っている方々に、ぜひ入社していただきたいです。

まとめ

以上が、類設計室の設計事業部で働く社員への取材を通じて、評判や口コミ、採用情報などを深掘りした内容です。

取材を通して見えてきたのは、同社が単なる建築設計事務所に留まらず、多様な事業を通じて社会全体の未来を描く、多事業展開型の企業であるという姿です。

社員一人ひとりが経営に参画し、クライアントの戦略的パートナーとして本質的な課題解決に挑む姿勢は、働く上での大きなやりがいにもつながっています。

実際に、新卒・中途の双方の社員から「若手でも裁量権を持ち、スピード感をもって成長できる環境」や「建築の枠を超え、地域や社会に直接貢献できるプロジェクトの多様性」が高く評価されています。

類設計室が求めているのは、建築スキルだけでなく、社会への強い情熱を持ち、仲間と共に新しい価値を創造したいと考える人材です。既存の枠にとらわれず、自身の可能性を広げたいと望む方にとって、類設計室は理想的な環境となるでしょう。

会社概要

| 法人名 | 株式会社 類設計室 |

| 創立 | 1972年 |

| 代表者 | 代表取締役社長 阿部紘 |

| 資本金 | 9,900万円 |

| 社員数 | 360名 |

| 本社 | 大阪・東京 |

| 事業部・業務内容 | 設計事業部 類設計室 ・建築の企画、計画、意匠、構造、設備、積算、監理 ・都市計画・再開発における地域調査および、それに基づく企画・基本計画の立案 ・マスタープランやリーディングプロジェクトなど、自治体の政策具現化のための調査・提案 営繕事業部 ・資産活用、設備投資計画 ・FM・PM 業務 ・長期修繕計画、施設運用・維持保全 教育事業部 ・類塾プラス ・類学舎 ・自然学舎 ・しごと学舎 農園事業部 類農園 ・農産物生産(奈良・三重) ・産直事業 ・農業コンサルタント 地域共創事業部 類宅配 ・ポスティング事業 ・宅配網の組織化 ・地域モニタリング、立地戦略提案 ・地域共創事業、まちづくり |

類設計室への就職を検討している方にとって、有益な情報源となるでしょう。